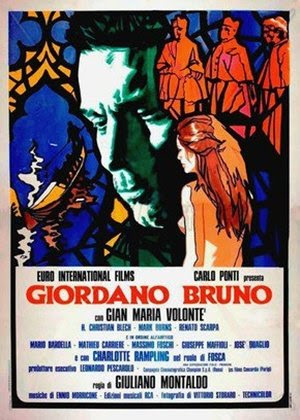

con: Gian Maria Volonté, Charlotte Rampling, Hans Christian Blech, Mathieu Carriére, Renato Scarpa, Giuseppe Maffioli, José Quaglio, Paolo Bonacelli, Vernon Dobtcheff, Piero Vida.

Storico/Biografico

Italia, Francia 1973

Ottenuto il riconoscimento internazionale con Sacco e Vanzetti, Giuliano Montaldo decide di continuare la sua filmografia rievocando un altro caso oscuro di "omicidio di Stato", il quale aveva influenzato enormemente il pensiero dell'epoca in cui verificò. Ma questa nuova denuncia avrebbe affondato le proprie radici non nel passato prossimo, quanto in quello remoto, trattando il caso di Giordano Bruno, frate e filosofo del XVI secolo condannato al rogo dalla Santa Inquisizione nel 1.600, riletto in chiave moderna.

Il contesto nel quale il film esce in sala è del tutto particolare. Il Concilio Vaticano II, svoltosi tra il 1962 e il 1965, è riuscito a modernizzare, per quanto possibile, la Chiesa Cattolica, che ora è più vicina alle istanze riformiste della società. I conservatori persistono in molte frange dell'istituzione, ma soprattutto all'interno della politica, in particolare di quella DC sempre saldamente al potere. Nel frattempo, la società civile è infiammata dalla contestazione, dalle rivolte di intellettuali e privati cittadini, in particolare studenti e lavoratori, che reclamano diritti e garanzie e le cui richieste vengono spesso ignorante o sbeffeggiate dall'autorità.

La lettura di Montaldo del frate domenicano diviene così sia un atto d'accusa verso i vecchi costumi ecclesiastici, sia e soprattutto un atto d'accusa verso l'oscurantismo in generale, verso quelle istanze conservatrici che fanno persistere la società in posizioni vetuste a danno delle persone comuni e, in generale, dell'umano progresso.

Fra' Giordano Bruno trova in primis un'incarnazione vitale nel corpo e nelle movenze di Gian Maria Volonté, che di concerto con gli autori lo caratterizza come un uomo dalla vitalità incontenibile prima ancora che dall'intelletto tagliante.

In una delle primissime scene, lo vediamo sedurre la nobildonna Fosca, interpretata da un bellissima Charlotte Rampling, moglie di un nobile veneziano. Bruno è così genio e sregoletezza? Non proprio, è più che altro un uomo moderno trapiantato nel XVI secolo, non un libertino nel senso stretto, quanto un filosofo che ha capito i limiti della dottrina ecclesiastica.

Il suo pensiero diventa quello di un pacifista schifato dal sangue versato nelle guerre di religione, di un giurista politico che auspica la secolarizzazione totale della politica, di un laico che predica la pace religiosa, di un religioso che pone dubbi sui dogmi della propria dottrina. Le sue idee divengono così la predicazione di un progressista che, nell'Italia dei primi anni '70, predica la modernizzazione di un costume ancora fortemente legato ad un conservatorismo il quale non ha più ragione di esistere.

Lo scontro tra Bruno e l'autorità cattolica viene però rievocato da Montaldo in modo meno radicale rispetto a quanto ci si possa aspettare. La sua figura non è semplicemente quella tragica di un filosofo illuminato mal sopportato, quanto quella di un uomo le cui idee, benché scomode, vengono quasi accettate dall'autorità, in particolare da quel pontefice, papa Clemente VII, il quale, nel condannarlo, si limita a seguire gli impulsi di una parte conservatrice dell'istituzione, non divenendo mai vero persecutore preoccupato di come la filosofia e in particolare l'eresia di Bruno possano inficiarne la figura e il potere.

Montaldo adotta quindi un approccio meno polemico, più trattenuto, ma non rinuncia lo stesso a dipingere Bruno come un martire sacrificato all'altare della preservazione dello status quo, ingenerando in parte un senso di incompiutezza nell'opera, piuttosto che di lettura oggettiva degli eventi.

Se la visione di Montaldo si fa quindi più cauta di quanto ci si sarebbe potuti aspettare, le immagini di Vittorio Storaro sono quantomai sfavillanti.

Prima di sperimentare con i cromatismi, il grande direttore della fotografia qui utilizza un'illuminazione naturalistica per le inquadrature, lasciando spesso che la luce filtri solo dall'esterno negli interni, creando contrasti quasi caravaggeschi. Nella costruzione delle scene, adopera spesso le oblique dal basso in modo tale che i personaggi torreggino verso lo spettatore, aumentando con facilità il pathos della vicenda.

La lettura di Montaldo è così storicamente coerente e al contempo proiettata verso la modernità in modo tutto sommato riuscito. Grazie alle immagini di Storaro, la sua rievocazione si fa quantomai vivida, ma pecca quando adopera un tono fin troppo mansueto per portare in scena quella che fu praticamente la storia di un provocatore illuminato schiacciato dalla repressione conservatrice.

Nessun commento:

Posta un commento